振付家インタビュー② 下島礼紗

「下島礼紗的舞踊創作語ル、SKY持ツ可能性ト危険性」

聞き手:佐東範一(JCDN)

佐東(以下、S) : 私が『sky』を初めて見たのは、2020年1月の「香港ダンスエクスチェンジ」です。ここ数年、ダンス公演を観に行くことから引きこもっていて、あんまりダンスを観に行ってなかったので、久しぶりに色んなダンスを香港で観たんですけど、その中で下島さんの作品はびっくりしたというか。こういう作品を創る日本のアーティストが出てきたんだということで、非常にワクワクしたというか、嬉しかったんですよね。その作品で「KYOTO CHOREOGRAPHY AWRAD2020」に応募して頂いて、審査員全員一致で京都賞に決まって、ありがとうございました。というか、おめでとうございました。

下島礼紗(以下、R) : とんでもございません。こちらこそ本当にありがとうございました。

S: 先週まで韓国に行かれてましたけれども、下島さんが日本だけではなくて、アジアからも認められて、とても素晴らしいことだと思います。

ひとつめの質問ですが、いろんな作品を作り出している中でも、この『sky』という作品は、ある種の衝撃的な作品だと思うんです。そもそもなぜあのような作品を作ろうと思ったのですか? 始まりは何だったんですか?

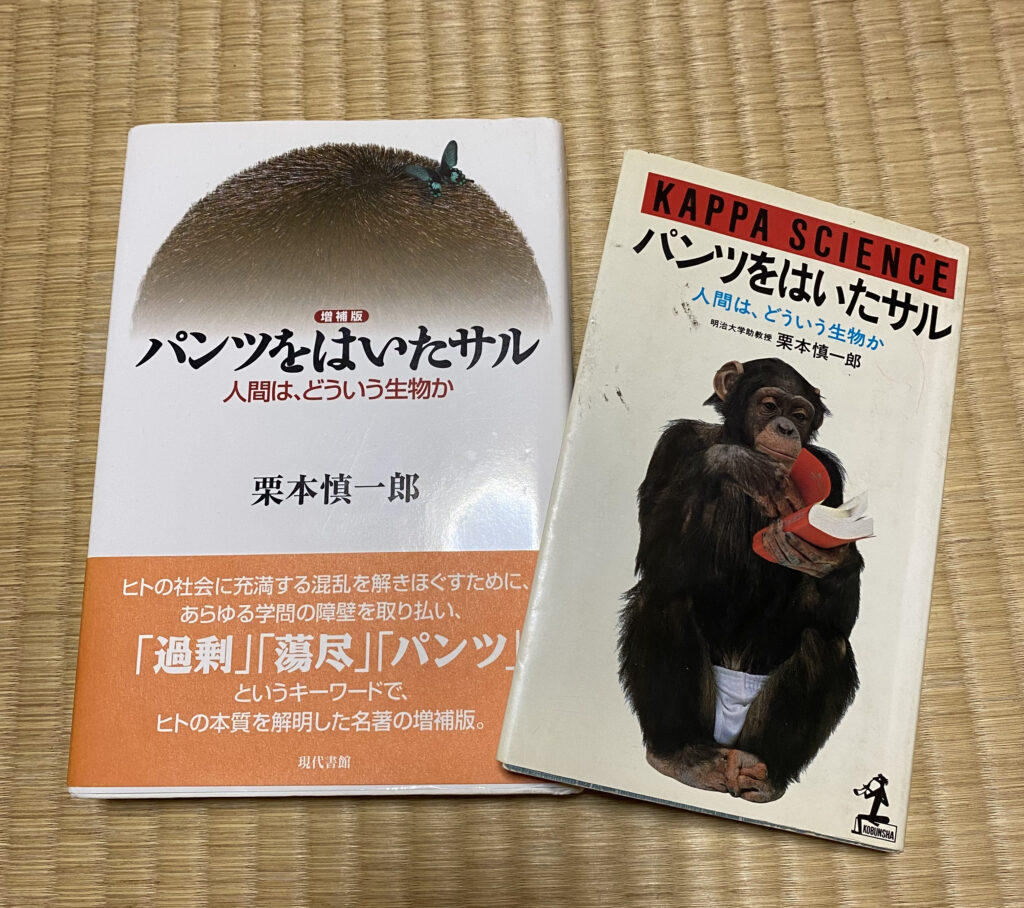

R: 私も先に質問頂いていろいろ考えたんですけれど、(作品を作った)当時いろんなことを考えていたんでしょうけど、ビリビリと降りてきたような感覚ではあったんですが、もともと作品の創作をするきっかけとなったのは、横浜ダンスコレクション(2017)で『オムツをはいたサル』という作品が受賞して、その受賞公演として創った作品が『sky』だったわけですね。『オムツをはいたサル』自体もオウム真理教を扱っていて、自分の中ではもうこれ以上ないっていうようなネタを持ってきたような作品だったので。

S: でしたね。後から映像を拝見しました。

R: それで、そこから私が海外に行くきっかけもたくさん貰うような、 『オムツをはいたサル』 は、本当に人生が変わったような作品だったんですね。それの受賞公演となった時のプレッシャーたるや、というような感じは正直あってですね。ただ、私は桜美林大学卒業なんですけれども、桜美林大学自体が大学の中でダンスだけの授業を受けるわけじゃなくて、演劇や舞台裏や、ほかの学科の授業も受けられたりするんですね。

『オムツをはいたサル』は、桜美林大学のセックス学という授業で、栗本慎一郎氏の『パンツをはいたサル』という作品からインスピレーションを受けて作った作品で、あと、オウム事件に関しても勉強する授業があったんです。その時からオウム事件をいつか作品にしたいと思っていたのが一つあったんですけど。もう一つ、私は桜美林大学の中でお芝居も少しやっていたので、その時に鐘下辰男さんという方の舞台で五木寛之原作の『青春の門』という作品に出させてもらったのですが、この作品が学生運動の時代の話だったんです。その時から60年代の学生運動については、なんとなくなんですけど、すごく興味を持っていて。

オウム事件は、私は産まれてすぐにフランスに行っていて、3歳の時に羽田空港に降り立ったその日が地下鉄サリン事件の日だったんですよ(1995年の3月20日)。なので、すごく覚えてるわけではないんですけど、ブルーシートをかけられた霞ヶ関の駅の映像みたいなのが、私の幼いころの原風景のように残ってたんですね。そして改めて大学で勉強したときに、「ああ、あの時のあれだ、私の原風景だ」っていう風に思った。で、連合赤軍事件とか学生運動は、なんとなくこう私の体の中に、風景として残っているような衝撃があったんですよ。それで、じゃあソロでオムツをはいたサルでオウム事件を扱った後は、連合赤軍事件に挑戦してみようかなあと思ったんですね。

S: すごいですね。

R: でも本当にそう。あ、連合赤軍事件だなと思って、思ったんですけれどもそれを思っただけで今のような作品ができるなんていう構想はまったくなかったですね。

S: 連合赤軍があって、オウムがあって、それとダンスカンパニーのあり方っていうのが一本の線になってきたっていうのは、どういうところからだったんですか?

R: 私も知らない間にそうなったんですよ。(もしかしたらこれ後の質問に繋がるかもしれないんですけど)私の作品の創り方が、そういう創り方で、私は最後の最後ぐらいまで答えを持ってないんですね。どういう作品になるっていう構想を持ってないんですよ。それで、とにかくまずは一つの大きなテーマを授けた後に、バラバラのパーツを入れていくんですね。例えば、連合赤軍事件があった後に、ああ、浅間山荘は雪山だったなあ、じゃあ氷かなとか、『SKY』というタイトルも、最初は「赤い旗」とか、「おいしいカップラーメンの作り方」とか、ちょっと浅間山荘事件を連想させるようなタイトルをつけていたんですね。それだとダイレクトすぎて面白くないので、少しエモーショナルなロマンティックなタイトルをつけたい、となり、LOVEかSKYだったんですよ。それで、SKYのほうがエモーショナルだなということでSKYと名付けて。

後は、ダンサーたちはオーディションで選びたいと思って、そういうひとつひとつ、自分がその瞬間その瞬間にこれをやってみたいなと思うことだったり、ぱっと思いついたキーワードだったりっていうものを、まずはバラバラに出していく。それをダンスを通してつなげていった結果、ああいう作品になったんですね。

S: なるほど。ある意味寄せ木細工みたいな感じですよね。

R: 本当にそうです。だから私もそれとそれが(バラバラのパーツが)つながる瞬間っていうのをいつも楽しんでいるんですけど、本当にぎりぎりまで繋がらないので、本当にいつも大変です。

photo by bozzo

S: ですよね。何回聞いても覚えられない、今年発表された作品、ビコーズ……

R: 『ビコーズカズコーズ』

S: 『ビコーズカズコーズ』にしても、そこに至るまでの苦悩を読みましたけれども。

R: それもそうなんですよね。福田和子をずっとやりたいと思っていて、でも作品を創ってる最中に福田和子の資料なんか読みたくなくなってきちゃったんですよ。そんな時に、たまたま手元に万有引力、アインシュタインとニュートンの本があって、ダンスからも離れて作品からも離れたことを考えたいなと思ったときに、急に物理学の本を読み始めて。そしたら、たまたま福田和子と重力を繋げることになったというような感じです。

S: なるほどね。最後の最後まで下島さん自身も今の『SKY』という作品にどう行き着くのか初めからわかっていたわけじゃなくて、結果としてああなったっていうことなんですね。

R: そうです。本番終わって意見をもらうまで知らなかったですね。そういうつもりで作っているのかもしれないですけれど、知らず知らずのうちに。でも、お客さんがこれは集団的な狂気とダンスカンパニーにおける集団狂気をリンクさせてる作品だって言われて、初めて、あ、そうなんだと。

S: あ、そうなんですね。

R: いや、そのつもりで創ってるんですけど、言語化されるようなことでは創ってない。集団的な狂気をリンクさせて見せてやろうとは思ってないですね。

S: なるほどね。だけど、ああいう同調圧力っていうことを意識したのは作品を創ってる途中なんですか?

R: そうですね。私はいつもお題を出して、それで人間の実験をするんですけど、いつものようにお題を出してダンサー達にいろいろ動いてもらってたんですね。ただ連合赤軍事件というのがテーマだったのでそのお題っていうのがちょっと過激だったんですよ。例えば目隠しして走ってみろとか、氷水の中に足つけて30分立ってろとか、ちょっとお題が……

S: よく、みんなやめないですよね。

R: だからそれなんですよ。

S: はじめて香港で観たときに、若い女の人、20過ぎくらいの人たちが、この作品にみんなよく付き合ってるな、と。付き合ってるって言ったら変な言い方ですけど。

R: いや本当に本当に。それで気づいたんですよ。あれ? ダンサーって、ここまでするのって。その時気づいたんですよ。あと、振付家ってこんなに恐ろしい存在なのかっていうことに、作品を創りながら気づいたんですよね。

S: なるほどね。そうかこれって連合赤軍と一緒じゃんみたいな。出るものはちがうけれども方法論としては一緒じゃんっていうことですよね。

R: 本当にそうで、やったーっていうか。だから、そのときがリンクした瞬間っていうか、バラバラのパーツが、わっと集まった瞬間ですよね。

S: なるほどね。面白いですねー(笑)

R: なんか性癖みたいなもんですね、私の。

S: だからダンスカンパニーが、そことつながるって言われてみると確かにそうなんですよね。そういう力がない限り、なかなかカンパニーっていうものは存在できないというか。そこに行きますか、みたいな感じでしたよね。

R: 私もそこは観客の気分ですよ。ああ、そういう事になってしまうんだぁって思ったんですよね。

S: なるほどね。面白いですね。

R: 今は後付けで作品の説明をしていますけど、最初は何も、ちんぷんかんぷんでしたね。

photo by bozzo

***

S: なるほど。では、次の質問に移りますけど、そもそもどうしてダンスの作品を創り始めようと思ったんですか?

下島さんのインタビュー記事などを拝見すると、もともとダンスの中にいたというか、いろいろなダンスを子どもの時から経験していたっていうのがありますが、ダンスをダンサーとして経験することと、作品を創ろうと思うことは違うじゃないですか。

R: そうですね。

S: そこで、なぜダンサーだけじゃなくて自分で創ってみようと思ったんですか? 他のジャンルじゃなくてダンス作品でしかできない表現っていうんですかね。そこに繋がっていくと思うのですが。ダンスでしかできない表現を創ろうとしてるわけですよね?

R: ダンス作品を創ろうって思ったことはないかもしれないですね。ただそれにもいろいろな含みがあると思うんですけど。もともと、私は子どもの頃の夢は哲学者か考古学者だったんですね。とにかく哲学や歴史を知りたいというのが昔からあって、よくお母さんに、なぜ自分たちが生きているって証明できるのか、みたいなことをお風呂とかで聞いてたみたいですね。小さいころから。

S: めんどくさい子供ですね(笑)。

R: そうなんですよ。非常にめんどくさい子供で、それで、友達に誘われてダンスを始めたんですけれども、ダンスが好きだったというよりも、私はよさこいをやっていたので、ダンスという口実のもとにいろんな地方を回って、大人からお酒を味見させてもらったり、地方の本来なら出会わなかったような人たちと出会ったり、その土地のご飯を食べたり、そういうのが好きだったんですよね。いざ高校を卒業して大学に進学する時に、哲学とか人類学とかを専攻するか、または今までやってきたダンスや舞台を専攻するか、すごく悩んだんですけど、そんなに頭もいいほうじゃなかったので、人間味のそばにいられる舞台がやりたいなと思って、ダンスで入学したんです。

だけど、大学で目指していたのは舞台監督だったんですね。自分なんかがダンスで東京で生きていくなんて、できないと思っていたので、舞台裏で人間を支えるような仕事をしたいと思っていたんです。なので、大学に入って一年、二年はずっと舞台班、演出部をやって、勉強してたんですけれども、裏から舞台を見てた時に、なんてつまらないことをしてるんだろうと思っちゃったんですね私は(これ話して大丈夫かな?笑)。せっかく人間がいて、人間が舞台の上にいるのに、どうしてこうも何も起こらないのかって思っちゃったんですよ。本当に偉そうな話ですけど、その時はプライドも高かったですし、だったら私が一発かましてやろうじゃないかと思ったんですね。

S: なるほどね。わかります。

R: というよりも、私が舞台で観たいと思うものが、そこになかったってことなんですけど。それで、反骨心から作品を創り始めることになったわけですね。

S: 反骨心、大事ですよね。

R: そうですね。こんなに色んな感情が渦巻くような場が与えられているのに、舞台が全然活発じゃないというか、もっと刺激が欲しいだろっていうような感じがあってですね。それがダンス作品である必要があったかどうかというと分からないんですけど。いま、私は自分のカンパニーのことをダンスカンパニーって呼んでますけど、やっぱりそのダンスというラインを引くことによって、観る側の思考が生まれる。創る側もそうですけど、これはダンスなのか、ダンスじゃないのか、っていうところから思考が始まることは大事かなと思っているので。あえてダンスという、なんていうかな、ボーダーライン、制限? 私はダンスっていうのは制限だと思ってるんですけど、自由になれるものじゃなくて不自由にするものだと思ってるので、そこですかね。だから、私はこれを一旦はダンスと呼びましょうというふうにして作品を創っていますね。

S: なるほど。その制限っていうのは、具体的にどういうことですか?

R: これは踊りか踊りじゃないかという。私が「ダンスとはこうだ」というのがいくつかあるんですけど、制限については、いま同時代のみなさんがもっている、ダンスという概念そのものが制限だという風に感じている。

一方で、私はダンスというのは、世の中を知るため、人間と出会うための手段だという風にも考えていて。例えば『sky』を演劇という風にすれば、私はその演劇という道の中で色んな人に出会って行くと思うんですけど、ダンスという風にしてるから、私は今回この『choreographers』に参加しているわけですよね。そういうところも、制限であり(裏を返すと)自由であると思うんですよね。ダンスだったから『choreographers』に参加できるし、ここでまた色んなものに出会えるし、何でもいいじゃなくてダンスという道が一個あるというのは、制限であり自由なんじゃないかなっていうふうに思うんです。

S: そうですよね。「これが本当にダンスなのかダンスじゃないのか」っていうところで、一つのラインがあって、そのラインが人によって全然違うというすごく曖昧なものですよね。

R: そうですね。これはダンスじゃないだろうってなったときに、じゃあ何故それをあなたはダンスじゃないと感じたか、というところからまた世の中を探るきっかけが生まれていく。

S: ですよね。だから『sky』の中であの男の人がカップヌードルを食べてる姿はダンスじゃないという言い方もできるし、いやあれこそがダンスでしょうという言い方もできる。ある種の概念がありそうでない、というところの不自由さの裏返しが自由だっていうところが、ダンスの場合、常に存在してますよね。

R: そもそも論として、ダンスという概念を作ったのは人間ですし、人間だけがそれをダンスかダンスじゃないかっていう議論をすると思いますし。だからこれは人間界におけるディスカッションですよね。ダンスを軸にするということそのものが。それもまた面白いなと思うんですね。猿と議論してもしょうがないですからね。

S: 何かを探求していくための入り口であり、手段がダンスなんだっていうのは、すごく面白いなと思うんですよね。『sky』みたいにバラバラのピースが一つの作品としてつながっていく。ダンスという手法がそのつなぎ手として全く違うところにいるものを繋げていくっていう方法論は面白いですよね。なかなかそれを言葉でつなげようとしても難しいじゃないですか。

面白いなと思ったのが、連合赤軍とオウムとダンスカンパニーっていうバラバラなものが合わさった時に、ダンスという方法論をとることによって、納得してしまう感じっていうのは何なんだろうと。

R: それがダンスの危険性でもありますよね。やっぱり、ダンスなんだから何でもいいというわけでもないというのもあるんですよね、私の中では。何もかもが「これはダンスだから」で片付けられるわけではない。それもまた私が大事にしている部分ですね。

***

S: 次の質問です。下島さんの作品は、実際に起きたことや人物やテーマがはっきりしてますよね。オウムにしても連合赤軍にしても、すごく強烈なイメージがありますが、そういうイメージが明確なところから、ダンスという抽象的なもの、身体表現に翻訳していって、普遍的なところに持って行ってると思うんですけれども、それが翻訳なのか、変容なのか、異化させることなのか・・・、さきほど言われた「ダンスだから何でもいいわけじゃない」ということと、寄木細工をつなぐところのダンスに落とし込んでいく、捕まえてくるのか、神から降りてくるのかわからないけれども、そのへんで一番苦労するところは?

R: 私は最初に具体的なテーマがないと自由になれないんですよ。なんでもやっていいと言われるのが一番困るから。だから自分で具体的テーマという「制限」を作ってそこから自由を求めていく。私はそういうお客さんでもあるんですよ。観る側だとしても、ひとつ具体的なテーマがあることによって、観客の世代や、環境、経験、立場など、そういうもので全然意見が変わったりしますよね。例えば、その事件を知っているのか経験したのか、それによっても全然違う立場からものが言えるけれども。最初に具体的なテーマがないと、すごく大きなくくりの中からつかみ取っていかないといけない。それが楽しい人もたくさんいらっしゃると思うんですよ、すごく不確かなものから、これは自分の経験に繋がるかもって考えるのが好きな人もいるかもしれないですけど、私は割と具体的なテーマがドーンとあって、それに対してあーだこーだってなるほうが活発だなと思うんですね。作品が存在することによって人間とか世の中が活発になるっていう風に感じるんですよ。だから、苦労する点というか、苦労はしますけどね。

S: それを苦労と呼ぶのか、そこのところが創るということだという言い方もできるけれども、創っていく部分で下島さんなりの見極め方みたいなものがあると思うんですけど。

R: 一つの具体的なテーマを与えたとして例えば連合赤軍っていうテーマを与えたとしても、その周辺には多くの情報があって、例えば永田洋子の獄中生活だったりとか、永田洋子自身が経験したことでさえ私がすべてを知ることはできないわけですし、一つ具体的なテーマを与えたとしても、かなり広いんですよね、その範囲は。

S: あらゆるところに通じてきますよね。

R: あらゆるところに通じるということをわかっているからこそ、私はあらゆるところから真ん中に集めてくるんじゃなくて、最初に連合赤軍っていう軸を作ってそこから枝分かれして、この人のこの人のこの人のとか、あの山のあの雪の、とか、あのロープの感触は何だとか、そういう風に広げていくんですね。具体的なところから抽象化させていく感じなのかな。だから連合赤軍事件を扱うときも、私には学生運動をした経験がなく実体験がなかったので、いちばん身近で感じた権力とかイデオロギーって何だろう、ということを考えたんですね。そんなことは本を読んでもわかんないんですよ。もちろん、ああそうかそうかとは思うんですけど、やっぱり実体験に勝つものってないので。そうなったときに、権力とかイデオロギーというものが、いちばんそばにあるなと思うのは、親だったんですね。親という存在が子供に与えるイデオロギーとは何かというところから、お尻を叩くっていう演出が生まれたんですよ。

S: ああ、なるほどね。そこからあの動きが出てきたわけですか。

R: そうです。だから最初っから、お尻を叩けという演出を私が与えたわけではなくて、お尻を叩くという振付における集団的狂気を生み出したかったわけでもなくて、純粋に、なぜ親は子どもの権利なしにお尻を叩けるんだろうか? って思ったところからでしたね。自分が経験していないことをテーマに与えることで実体験を探すという作業が、一番最初に行われたと思うんですね。

S: なるほどね。

R: ビンタをするシーンとかもあるんですけど、あれも総括というのが連合赤軍事件のテーマではあったので、総括ジャンケンっていうのをやってくれってダンサーたちに言って、ジャンケンをして勝ったほうが負けたほうを叩けっていったんですよね。

S: よくみんなやめないですよね(笑)。

R: 最初、私の想像だと“それが出来ない”ということを演出しようとしてたんです。それが100パーセントの力で出来ないという人間関係について、やろうとしてたんですよ。そしたらもう私もびっくりで、遠慮なんかなく本当にひっぱたき始めたから、私はそれが怖くて。ダンサーたちが。だから最初は純粋にビンタをするところから別の振付を生み出そうと思ってやったんですが、あまりにも本気でたたくので、そういう、振付家も想像しえなかったものに出会うっていうのは、やっぱりダンスの面白さであり、怖さですよね。

S: ですね。

R: それをそのまま舞台上に上げるなんて思ってなかったです。というのも、暴力や殺人の事件をテーマに扱って実際に舞台上で暴力シーンを創るなんてナンセンスだと思ってたんですよ。だから、今は舞台上に出来上がった作品はそうなっちゃいましたけど、当時はすごく悩みましたね。具体的な表現が入ることについても悩みましたし。

S: なるほどね。ただ具体的な表現が入ることによって、観てる人たちにリアリティが伝わるみたいな部分っていうのは、うまく機能してますよね。

R: してたらいいなと思って本当に勝負でしたね。具体的な暴力を入れるっていうのは振付におけるタブーだと思ってたので、そしたらそのタブーそのものが作品になっていった。それは私も知らなかったっていうような感じです。

S: それはダンサーたちにとってはどういうことだったんでしょうか?

R: 初演から5年が経ちますけど、今回も初演と同じメンバーが集まりました。やっぱりダンスを踊るという快楽、舞台に立つという快楽ですかね。踊りというものにはロマンがあるんだと思うんですよ。なにか人間が潜在的に持っているものの。ましてやそれで賞を頂いたり、海外に行けたりした日には、どんどん正当化していく。

S: そうですよね。

R: 今回のお話しいただいた時も、みんな出演を決断してくれて、みんなもうこの作品の内容を知ってるし本質もわかってるはずなのに、それでもですよ。だって舞台に立ったら殴られるし氷も持たされるし、いいことなんかひとつもないのに。

S: ですよね。氷も冷たいですし。

R: 冷たいですね、本当に。みんなそれから一か月くらい手の皮むけるんですよ、ずっと。でもそれを『sky』を上演した証として、ロマンとして持ってしまうんですね。それが危険な思考だってことを、もうダンサーたちもわかってるんですけど、やっぱやめられないんですね。『sky』という作品は、もう作ってしまったんですけど、悪魔のような作品だなあとは思いますね。

S: 連合赤軍にしてもオウムにしても『sky』という作品にしても、集団だからできることですよね。その集団の方向性がどこに向かってるかっていうことであって、舞台というのが、結果として連合赤軍にもならないしオウムにもならないっていうことが、ああいうダンス作品のスレスレというか、ちょっと違う立ち位置にいてよかったよねっていうことですね。オウムでも同じ思考はあるんだけれども。

R: でも、本当に最初のころは出演者のご両親が怒っちゃったりとか、ギリギリのラインかはちょっとわからないですね。

S: ギリギリというか作品としては一線を超えていますよね。だけど、それによって考えさせられる作品が生まれたんだなっていう。

R: そうですね。お客さんも私たちも舞台上は虚構だということは同じ認識で持っているので、そこは一つオウムでも連合赤軍でもない、非現実空間の中でのリアリティではあるのかなという風には思いますね。

S: ですね。今の下島さんの話を聞くと、ダンス作品という枠があるからこそできることだっていうのは、確かにありますよね。これが全く名前のなく、劇場以外で行っていたら、新しいオウムが生まれたとか別の種類の集団に思うけど、ダンス作品なんだという枠があることによって、そこからどれだけはみ出たとしても、作品が創れるっていうのは感じますね。

R: そうですね。私ダンスに出会ってなかったら教祖になってましたかね(笑)。わかんないですね。でも本当にダンスというくくりがあるからできることだし、ダンスというくくりがあるからいつまでも彼らはおしりも出すし殴りあうし、可能性と危険性その両方ですね。

***

S: 下島さんにとって振付家っていうのはどういうものだと思いますか?

R: 私は『sky』を通して『sky』の創作をしながら振付家が持ってるイデオロギーというものを本当に実感したので、それからヒエラルキーというもの、振付家の位置がトップにあるという考え方を捨て去るという努力はしたいなという風に常に思っていて。だから振付家の役割って何だろうってインタビューに向けて考えてたんですけど。

私は作品の創作をする段階でダンサーたちにいろいろなお題を与えるんですね。これをやってみてって。そのお題がダンサーたちの口から入ってお尻から出てくるときに別のものに変わってるっていうのが私の理想なんですね。私自身も想像しえないものが生まれることが、私が創作をしていて楽しいと思う点なので。だから、ダンサーたちの口に与えるものを何にしたら、今この瞬間何を与えたら、不思議なものがお尻から出てくるだろうっていうことを常に考えています。

振付家は、ダンサーたちの口に入れるものを取捨選択する人、という風に今は思っていて。自分の指示に従う人たちではなくて、いま刺激的なものを与えよう、いま無味無臭のものを与えてみようみたいな、そういうところをコントロールしながら世の中について考えて、そして「私たちはこういう風に提示します。」という作品を一個作るっていうこと。その最初のきっかけを制限というか、これ食べてみてっていう制限をうまく面白くコントロールするのが振付家の仕事かなっていう風に思うんですね。

S: ダンサーにとってもそこの信頼関係がちゃんと成立してるんですよね。ダンサーにとっても言われたことだけやるんじゃなくて、自分という身体を通して何か別のものが生まれてくるっていうのは、やっぱりダンサーにとっても刺激的だし面白いことですよね。

R: そうだといいなと思うんですけどね。

S: だから、メンバーが辞めないであれだけ過酷な作品を毎回やれるんですよね。だってお尻だって終わったらしばらくは赤くなるでしょ?

R: 痣だらけですね。本当にひどいもんですよね。『sky』の最初のころは、私の居方について、作品以外の時間はすごく繊細に過ごしましたよ。そして稽古場で起こったことは、ここだけのことだっていうのをすごい言ってましたね。

S: その居方を注意するっていうのはどういうことですか?

R: とにかく作品の中とか稽古中はあえて私はヒエラルキーのトップに立っていたので、『sky』を作るために。そのために例えば練習が終わった後の時間とかっていうのをどうやって振付家っぽくいないようにしようかとか、ダンサーたちとの関係性の作り方だったりとか、こういう瞬間自分の弱いところを見せようとか。それが「なんでノーギャラなんだよ!」に集約されてるんですけど、「なんでノーギャラなんだよ!」っていうセリフを入れたのは確か初演の本番の一週間前とかだったんですよ。あれを入れることによって、一方的じゃない、

S: ヒエラルキーが崩れますよね。

R: ヒエラルキーが崩れる瞬間で、でも、どんな行動をしたら、そのヒエラルキーを崩せるのかっていうのは、ずっと考えてて、なかなか見つけられなかったんですよね。でも気づいたんですよね、この人たちにお金あげてないのに私こんなことしてるんだなと思って、ほんとに。

S: 話はつきないですが、あんまり話すより実際の舞台を見に来ていただきたいのですが、最後に下島さんからメッセージというか何か一言いただけますか?

R: これは私自身の決意の話かもしれないんですけど、実は今回の『sky』から少し私たち自身の心情を変えるつもりなんですね。変わってるつもりなんですね。これ一般のお客さん向けの話じゃないかもしれないんですけど、今まではダンサーたちのリアリティに寄り添ってたんですよ、年齢だったりとか、立場だったり。でももう、一番上は年齢が30なので私たち。今回『sky』を上演することに関してすごく悩んでしまったんですね。『sky』がもともと持っていたリアリティと実際の年齢っていうのが乖離してきちゃってる状況が。鮮度だったりっていうものをなかなか保つのが難しくなってきていて、本当に正直なことを言うと、これ上演できるのかなって思ってたんです。形だけ上演することはできますけど、それは嘘つくことになるなと思って、ダンサーたちと話し合って、全メンバー入れ替えっていうのも考えたんです最初。だけど、それよりもこの作品をずーっとやってきたメンバーたちなので、たとえ自分たちから作品が乖離していったとしても、この作品とともに歳をとっていくということを目標に掲げてみようかっていうことを話したんです。

今までは自分たちのリアルな状況と重ねるってことで作品を変容させてきたんですね、『sky』の内容を。でも、今回からはこの作品と一緒に歳をとっていくにはどうしたらいいかっていうところに切り替えるんです。ある意味、それは作品の中に嘘が生まれるかもしれないんですね。嘘っていうか新鮮さのないところで頑張らなきゃいけない瞬間がでてくると思うんですけど、それでも、いつか私たちが50とか60とかになって、それでもまだこの作品を上演してたら、すごく夢があるなっていう話をして、今それを目指していて、私の創作人生の中でも『sky』のような作品ができるなんてことはあと一回あるかないかくらいの本当に大切な作品になっています。

S: いやそんなことないですよ。次から次に創り出してください。

R: でも、いい作品かどうかっていうよりも『sky』は特別ですよね。すごくリアリティに寄り添った特別な作品なので、鮮度を求めるならメンバー入れ替えだと思ったんですけど、この作品で歳をとっていくにはどうしたらいいか。そこには今みたいに動けない体があるかもしれない。老いていく身体があるかもしれないけど。ノーギャラだとか、総括だとかそういうこと以前に、体自身がこの作品の中で老いていくっていうことを今回は目標に掲げてそれのスタートとして挑むつもりなんです。

S: すごいですね。なるほど。

R: 悩みました。本当に。できないかもしれないなってちょっと思ってたんです。

S: だけど、作品自体は出演者とかやってる人たちの中で育っていくものだと思うので。例えば舞踏の場合だったら何十年も踊り続ける作品は存在しているし、それは自然なことですよね。

R: ただ、『sky』は若さゆえというのがすごく影響してる作品なので、華やかなうちに終わるべきかとも思ってたんです。次の世代に渡してレパートリー化していくっていうことも考えてたんですよ。

S: でも40年くらいしないと年取ったってならないですよ。

R: だから今からの時間がすごくきついんですね。その間の時間っていうのがすごくきついけれど、やれるところまでやってみる。

S: みんなが70ぐらいになったら非常におもしろいだろうね。

R: 佐東さんそれ観てくれます?

S: 生きてたら観ますよ(笑)。

R: 佐東さん観てくれないんだったら意味ないじゃないですか。

S: 生きてたらもちろん観に行きますけれど。ただそれは面白いですね。

R: わからないです。これからどう感じるか。まずはその挑戦のスタートがこの『choreographers』なんですよ。

S: ありがとうございます。楽しみにしています。

(2021/12/1)

写真提供/下島礼紗

@雑司ヶ谷鬼子母神堂

Interview

-横山彰乃 公開中

-松木萌 12月中旬公開予定